伊根の舟家

概要

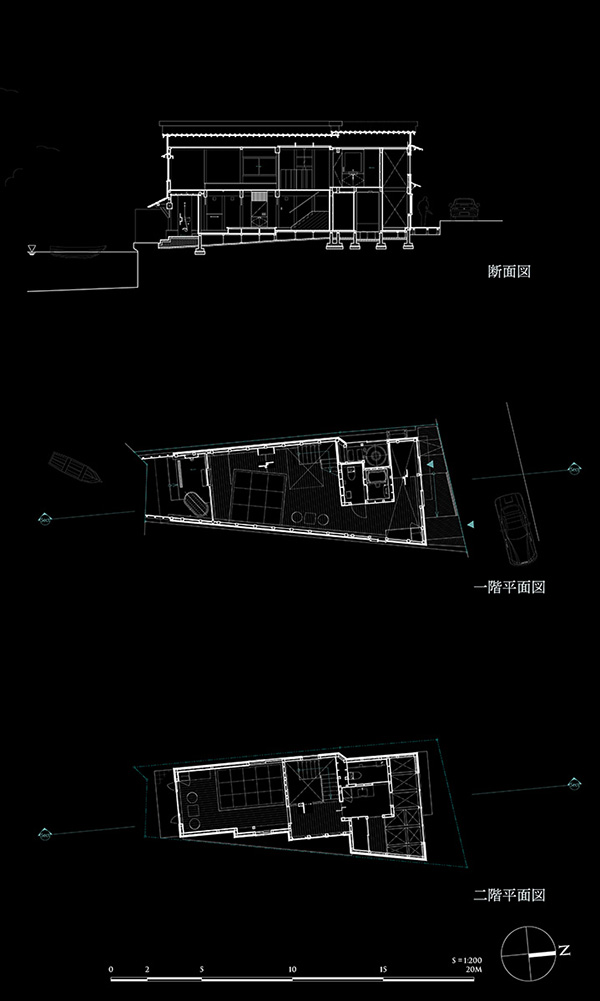

場所:京都府与謝郡伊根町用途:宿泊施設

工事種別:用途変更

敷地面積:九二㎡

建築面積:六一㎡

延床面積:一〇二㎡

設計:二〇一七年六月~十一月

工期:二〇一七年十一月~翌 三月

倫理的闘争

京都府与謝郡伊根湾の一画に、築八十年を超えて今は空き家となった三十坪ほどの舟屋がある。それを使う漁師がいなくなったこの舟屋を、宿泊施設に改修するプロジェクトである。伊根湾の一帯は、建物はもとより海面から背後の山の稜線までを含む範囲が平成十七年に伝統的建造物群保存地区(以下、伝建地区)に指定された。当舟屋も築八十年を越え、伝統的建造物に指定されている。そのため改修等の現状変更行為は町の景観条例によって厳しく制限されている。しかし、まず当舟屋は現行法規への適合性に対して既存不適格を云々する以前に、そもそも建築基準法制定前に竣工していた。まっとうな用途変更や確認申請手続きにあたって、アクロバティックな対策なしに関連諸法令や条例の遵守は困難だ。

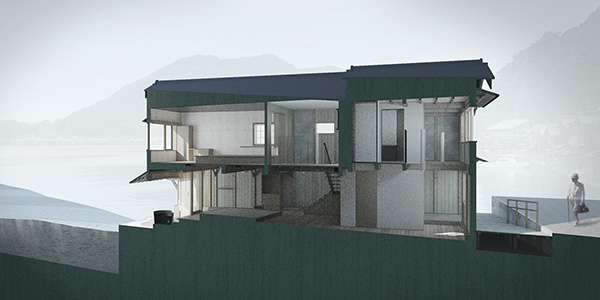

最初にぶち当たった大きな壁は、いわゆるバリアフリー化のための「福祉のまちづくり条例」だった。舟を入れるために建てられた小屋にすぎない舟屋にそんな当代的要求をするのは本来お門違いのはずだが、宿泊施設として不特定多数の人々が利用する用途変更を行うことになる以上、バリアフリー化という社会的要請に一定程度歩み寄るほかない。とはいえ、舟屋の屋内を現代的な方策によってバリアフリー化してしまったのでは、舟屋の舟屋性とでも呼ぶべきものが骨抜きにされてしまうだろう。なぜなら舟屋はその床が傾斜し、しかも一部は水面であることで舟の格納庫たりうるからだ。舟屋の特にグラウンドレベルは、陸と海とを往還する運動のためにある。

この宿泊施設は、一晩あたり一組しか泊まれない一棟貸の宿となる。このような運用形態に加え、伝統的建造物であるという当建物の特質と、一様に先の条例へ適合させることへの矛盾を、建主を通じて首長に申し立てた。その結果、当該条例は建物の入口までの外部空間のみに適用し、玄関扉を開ければそこはもう事実上の個室(客室)であり、建物内部は条例上の諸々を問わないという特例を獲得するに至った。ところでこの舟屋、前面道路と一階フロアレベルとの間に一メートル程度のレベル差がある。内部の段差等々は考慮しなくてよくなったものの、玄関までは車椅子でも到達可能な設えとしなければならない。このレベル差を解消するため、当地域では舟屋の住居化の際などによく使われている技術、めんよう(あげ家、ジャッキアップあるいは水平移動を伴わない曳家)によって、道路から屋内まで段差なく到達できる改修計画とした。

しかし、これにて一件落着、とはいかなかったのである。次には伝建地区を監理する町の教育委員会から、一メートルもの高さ方向の変化を生じる外観上の変更は認められないと意見された。こうして当プロジェクトはバリアフリー化と景観保全との挟み撃ちに遭う。次なる打開策として、道路と建物との間に残されたわずかな敷地に傾斜路を設け、めんようの量を最小限に抑えることを教育委員会に提案した。結果、これが妥協案として採用されたために、規定の勾配未満の傾斜路とするうえでは後年の増築と思われるRC造の下屋部分を解体する必要が新たに生じた。これによって工費、工期、設計期間の上でも大きな損失を被ることになったものの、ひとまずこの難題を乗りきった。

次に現れたハードルは、福祉のまちづくり条例による視覚障害者誘導用ブロックの設置義務だった。先に述べたとおり、伊根湾に面するこの地域は、建物はおろか山稜までも含めて伝統的建造物群保存地区に指定されている。その用途・機能上、視覚的に目立つことを前提とする点字誘導ブロックの設置など、伝建の論理からみれば許容されるはずもない。条例を繰り返し熟読し様々な解釈をひねりだしてみたが、いずれもこの設置義務を逃れる合理的解釈にはなりえなかった。

しかしここで忘れてはならないことは、伊根湾地域の住民や自治体は、伊根のこの〝景観〟を保全するために日頃から努力し、その維持にあたっては経済的にも相応の負担をしているという事実である。圧倒的な数の舟屋が並んでいる、といっても、当建物が空き家になっていたことからも推察されるように、高齢化や過疎化の波はこの穏やかな湾にも当然押し寄せている。依然として漁を営む人々はいるものの、木製の和舟は大きなエンジンを積んだFRP製の舟へと置き換わり、既に到底舟屋には入りきらない大きさと重さの代物に変じている。今や舟屋は、必ずしも舟屋として使うことができない。つまり伊根の舟屋の景観とは、とうに生業の必然ではなく、人々の努力によって維持されなければ保つことのできないギミックとしての風景に変わっている。生きた景観こそが価値あるもの/ことであることは忘れてはならないのだが。

その意味では、住民努力のたまものであるゆえに優れた価値をもつ現伊根湾の町並みに、鮮烈な黄色い光を放つ誘導ブロックを単純に設置することは、 ── 公共性を有する建物のバリアフリー化が重要であることは承知の上だが ── 建築家としては許容できなかった。先述の通り条例の遵守は不可避であったため、諸々の事情を説くべく関連当局長へ上申書を提出した。こうして、〝黄色いブロック〟の設置をしないという特例も認めて頂くことになった。もちろん、誘導ブロックの代替手段は講じており、視覚障害者の方が当施設の来客となっても問題はない。その手段とは、当施設のスタッフが必要な範囲を誘導するということ。人と人が直接手を触れあうことで、過剰な装備と防備は必ずしも大前提ではなくなる。

こうした闘いは、なにも「作品」から雑物を消し去りたい、余計な物は持ち込みたくない、という作品至上主義、ないしは写真映え至上主義の「建築家」的傲慢から行ったものでは決してない。あくまで、伊根の財産、ひいては日本の公共財産であるこの景観を保全することが目的である。そして、確認申請をまともに行い、所定の手続きを経る舟屋の用途変更ないし改修の案件は、伊根において本件が初めてであることを関連当局との打合せの過程で認識していた。つまり役所にも後進の建築にも前例を作ることになる、波及範囲の大きな駆け引きである。ここで闘わなければ建築家を名乗ることもできなかろう。そんな使命感と責任感が動機である。以上は設計を通じた制度との闘いの一部だが、もうひとつ急いで付記しなければならないことがある。それは、保存指定されている伊根湾の舟屋群の景観は、決してそう「伝統的」なものではないということだ。現在見られるような舟屋は実は多くの場合、遡ってもせいぜい昭和初期の姿である。比較的新しい景観が「伝統的景観」として定着された結果、いつの間にか外観にはほとんど手のつけようがない事態が生まれているのである。

もはや舟屋ではない

さて、舟屋とは何であるか。町屋にさえどうやら明確な定義はみあたらないようであるから、そも舟屋に明確な定義はないのだろう。よってここではとりいそぎそれを、舟を風雨から守る覆い屋、と定義しておく。壁を備え、居室を加えて二階建てに発達した覆い屋。その舟屋のあるじだった漁師Kさんが去り残されたこの建物は、さてそうしたところで果たして舟屋なのだろうか。幾度かの改修を経て原型をとどめていないことを問題にしているのではない。海と陸とを行き来する生業との関係がその建物から剥ぎ取られたとき、果たしてそれは未だに舟屋であり続けているのか、ということである。もはや舟屋ではない、というのが普通の答えであろう。しかしそれでもそこを舟屋たらしめなければ、この建物に今後の存在価値はないだろう。たとえそれが伝統的建造物に指定されていたとしても、それだけでこの建物に即、建築・文化的な価値が認められるほど、建築は甘くない。舟屋性を創造的に捏造-それを物語化と呼びたいのだが-しなければ、この舟屋は建築にはなれないし、建築として存在できないと考えた。

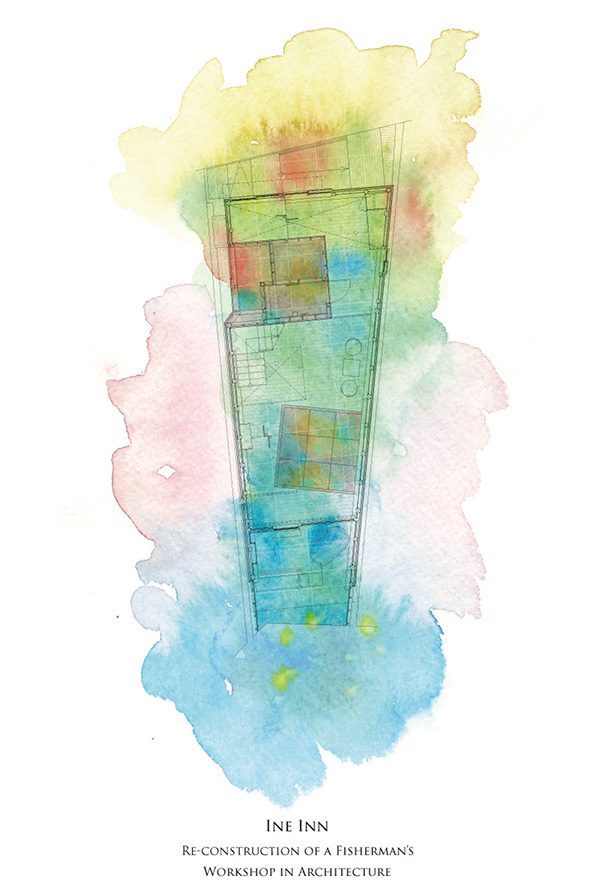

捏造すべき舟屋性。まず、舟がなければ舟屋になれない。少なくとも二艘の〝舟〟をこの建築に据え付けることにした。それはこの場合、湯舟でよい。舟屋は舟を収納し、網を繕うなど昔ながらの漁業の内業を行う場であるが、この舟家に還るのは海の向こうを含む諸国の人々である。彼ら彼女らが宿り身繕いするのがこの家だ。宿泊施設だから、当代風の機能と気品は満たさなければならない。これらの機能を、明らかな異物の挿入という、もはや巷にありふれてはいるダイアグラマティックな建築的操作をもって、純粋な舟屋とこの捏造された舟家との間の切断を図った。この操作によって建築の一般解(イデアルなプロトタイプ)は導かれたといえるので、あとはパズルのように上記の操作を組み替えて建築計画を満足しながら、物理的な舟屋性 ── それを私は海と陸とを行き来する往還運動を支える空間として捉える ── と、大文字の建築としてのゲシュタルト獲得を目指して、スタディを重ねるのみである。

「伊根の舟家」についての大方の説明は以上のとおりだ。画家は絵画で、作曲家は音楽をもって思考や感情を芸術とする。建築家も同様にありたい。伊根の舟屋群の中に屹立するこの舟家で、この物語を味わってもらいたい。(二〇一八年四月十日)